序章 金(ゴールド)とは

その価値の見直し

15年前「ゴールドディーリングのすべて」ではまず「なぜ金という貴金属はこんなに価値があるのだろう」という疑問から始まりました。当時のことを少し思い出しましょう。

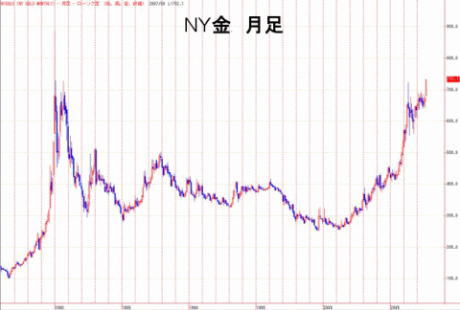

当時ゴールドの価格は300-400ドルの間でした。筆者がゴールドにかかわり始め86年から「ゴールドティーリングのすべて」を書いた92年の6年間、それから金相場が弱気相場から強気相場へ反転した2001年までの9年間、合計15年ものあいだ、ゴールドはほとんど下落基調の相場が続いていました。

15年にもわたるベアマーケットが終わり、その後の7年間は過去に例をみない長期にわたるブルマーケットなっています。私を含めて、経験の長いゴールド業界関係者にとってみればこのブルマーケットはそれまでの常識をすべて覆すものでした。

90年代にゴールドを取引していたものにはその価格が400ドルを超えてさらに上昇していくことは、想像することさえ難しい現実離れしたものでした。15年ものベアマーケットによる「刷り込み」は非常に強く、「金が400ドルを超えて上がることはありえない。」と当時、私も何度もいろんなところで言っていたものです。まさかこんな時代が来るとは、というのが今の素直な感想です

そして今思うことは15年間起こらなかったことが明日起こるかもしれない。マーケットではそんなことがありえるということ。そしてマーケットでは「絶対」なんてことは「絶対」にないってこと。(笑)

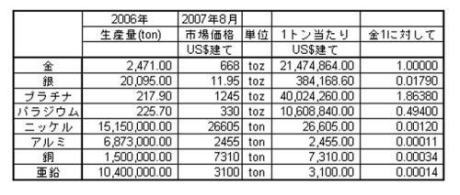

この表は「ゴールドディーリングのすべて」につかった1992年の価格と現在(2007年8月)の価格を比べたものです。その時の目的は金をはじめとする貴金属がほかの金属と比べてどれほど価格が高いものかということを示すものでした。

当時とくらべてすべてのメタルの価格がほとんど2倍から4倍になっています。金の伸びが一番小さく、ほかのメタルとの価格差は縮小しています。それでもやはり金の絶対的価値はプラチナに次ぐものです。生産量で考えたとき金のそれはプラチナの10倍近くあるという現状において、価格差が2倍に満たないということが、少し乱暴な議論ですが、金の人気=価値を端的に示していると思います。

ゴールドの価値の源泉

さて、それでは本題。ゴールドの価値の源泉とはなんでしょうか。なぜこんなに価値があるのか?

結論から言うと、その答えは「ゴールドディーリングのすべて」を著してから、15年という年月と取引を経た今も変わりません。その理由がなんであれ、「マーケットがその価値を決めている。」ということです。

その時々により理由は変わってくるでしょう。上記の表のように単純に15年前とその価値=価格を比べても、ゴールドの評価が2倍になる理由がそこにはあったことになります。それは当然のことながら簡単なことではありません。非常に複雑と言っていいでしょう。そういった価格形成に影響を及ぼす事柄はまた順を追って考えていきたいと思います。ここではまずゴールド固有の価値・物質的特質とされるものをあげて行きたいと思います。

少し教科書的になりますが、まずはその希少性、安定性、伝導性、加工性などがあげられます。またきらきら輝くその色、見た目や比重が重いこともその魅力の一つだと言えるでしょう。これらの点はすべて4000年とも5000年とも言われる人間とゴールドとの付き合いのはじめから変わらないものです。

希少性とその意味するところ

次の表は2006年の貴金属と主な非鉄金属の生産量と2007年8月後半の相場(トン当たりのドル建て価格)を比べたものです。

これでよくわかるように金の価格は銅の約2900倍。生産量は600分の1です。貴金属が貴金属である所以がここにあります。生産量も価格も桁違いに小さい。金が有史以来掘られてきた量は15万トンといい、銅の年間の生産量の約1/10が過去何千年もの時をかけて人類が手に入れた金の量のすべてです。そして現在、地表上に存在しているのがそのうちの約13万トンであり、よく言われるたとえでは神宮のオリンピックプール三杯分といわれます。たったそれだけしかないのか、というのが、正直な感想ではないでしょうか。

これほど希少で貴重な金ですが、これはあくまで「現在の経済的概念によれば」、ということです。たとえば化学的な分析によれば、金は海水の中にも含まれています。その割合は1トンの海水あたり、0.1から0.2mgと言われています。これだけをとれば、非常に微量ですが、海水全体の量を考えるとその量は莫大なものとなります。

しかしながら現在にいたるまで海水からの金の採取がなされていないのは、経済的な採算の問題があるという唯一最大の理由からです。1900年台初頭にド・ローネイ(L. de Launay)という人の書いた「The World's Gold」 という本に、まさにこの経済性の問題の核心にふれた記述があります。

「微量の金属(metal)が検出されたとしても、採算に乗らない限りそれは、たんなる石(stone)にしか過ぎないのである。鉱石(ore)と不毛の岩石(rock)が現実に異なるのは、ただこの点だけである。昨日までは不毛のであったものも、冶金が発達すれば、明日には鉱石となるであろうし、一方金属相場が下落すれば、昨日の鉱石も明日には。不毛の岩石とみなされることとなるのである。」

現在、金が700ドルを超えており、300ドルの頃にはただの岩石に過ぎなかったものが、現在は立派な鉱石として扱われているものも多いはずです。将来もし金が2000ドルになるようなことがあれば、海水からの金の採取が始まるかもしれません。

「金の性質」

不変性

金は化学的に非常に安定していると言われます。まず空気中や水中においても酸化しない。つまりさびることなしに金の輝きを永遠に保つことができるということであり、太古エジプトのツタンカーメン王の仮面が、いまだに黄金の輝きを保っているのは、この安定性が最大の理由です。これがほかのメタルであれば、おそらく酸化して、遠の昔に朽ち果てていたことでしょう。この不変性と希少性により古代から時の権力者に愛され、後には貨幣=価値の基準として通用するようになったのではないでしょうか。

金が溶けるのは、王水と呼ばれる濃塩酸と濃硝酸の3対1の混合液や無水塩素と酸素を加えたシアン化水素液といった極めて特殊な溶液のみであり、基本的に自然界に存在する限り、酸やアルカリに影響されることはまずありません。

阪神大震災のときのニュースで、燃え出された金庫から、灰になったお札と、溶けて固まった金地金がクローズアップされたことがありました。溶けても固まればまた金として通用する金がこのとき多いに見直されて売り上げが大きく伸びたことはまだ記憶に新しい出来事です。当然、金は溶けて固まっても金として売ることができます。これもまた金の不変性からくる価値といえるでしょう。

その他化学的特質

比重は19.3で水の約20倍の重さ。金をもったときのずっしりとした重さもその価値を認める上で重要な要素でしょう。自然の状態では単体の状態で存在し、その重みにより地殻の一部に集まることが多くそれが金鉱床になるとのこと。融点は1063℃で鉄の1535℃、銅の1084.5℃と比べて低く、加工しやすい特徴を持ちます。また1gの金を長さ3000mの金糸にのばすことができ、全金属の中でも最高の展延性を誇ります。金箔はその典型的な利用法。

電気抵抗2.4と、銀(1.6)に次いで低く、電気を通しやすく、熱伝導率0.7と銀(1.00)銅(0.94)に次いで高い。そのため工業用、特にエレクトロニクス分野には必需の材料となっています。パソコン、携帯電話の中にも使われておりそのリサイクルの山が、都市鉱山と呼ばれています。これに関してはまた詳しく書きましょう

さて、月並みですが、これらを総合すると金の価値は以下のように簡単にまとめることができると思います。

・希少性、不変性、重さ、色(見た目)- 装飾品、通貨、金地金等、投資対象としての価値

・展延性、電気抵抗、熱伝導率 - 工業、エレクトロニクス、歯科等、材料としての価値

しかしながら、やはり、金にはこのような言葉では説明しきれない、人間を惹きつける魔法のような力があると感じます。不思議ですよね。何十年金を取引していても、その思いは消えません。ある日突然人類がこの魔法の呪縛からとけて、金がただの金属になって、相場が暴落するような夢を未だに時々見ます。これまでの説明だけで、金の値段が銅の3000倍近くあるっていうのはやはり納得できないでしょう?実用的価値から言えばおそらく銅のほうがはるかに上だと言ってもいいはずです。なのにこれだけの価値を金に認めていること自体がその「魔法の力」だと思うのです。

「金と人間のかかわりの歴史」

金と人間との付き合いは5000年とも6000年とも言われていますが、おそらくはもっとも以前のことであると思われます。具体的な形をもって現れたのは6000年前の古代エジプト王国にさかのぼります。エジプトは太陽をその神として崇め、おそらくはナイル河から発見された砂金をもとに、輝く金を太陽の象徴として宗教的な財物として利用したものと思われます。エジプト王家は代々金で作った宝飾をそのピラミッドに蓄えました。奴隷による金採取のための気の遠くなるような労働力の集約。金はまさに当時の権力の象徴と言えるでしょう。それをファラオたちは死後の世界まで持って行こうとしたわけです。その財宝は、何千年もの間にそのほとんど盗掘の憂き目にあいましたが、それを生き延びたものが現在でもまだ残っており、神秘の光を放っています。ツタンカーメン王の黄金のマスクはその中でも特に有名です。

権力の象徴であった金が、富の象徴、つまり貨幣として最初に用いられたのがリディアという紀元前7世紀から6世紀、小アジア(現在のトルコ)にあった王国だと言われています。その後古代ギリシア、ローマでも金貨らしいものが残っています。そしてアレキサンダー大王の時代には、スタテル金貨というものが鋳造され、その東方遠征に用いられ、その大帝国内で流通していたようです。

もう少し時代が下がって有名なのが、16世紀、スペインによって発見されたインカ帝国の黄金です。インカの黄金に魅せられたスペイン人ピサロによりインカ帝国は滅亡することになりました。また同じくスペイン人コルテスによってメキシコシティは略奪されました。そもそもコロンブスが最初に訪れた西インド諸島においても黄金の略奪は行われており、マルコポーロの東方見聞録には「黄金の国」としてジパングが記してあったことも忘れてはいけません。当時彼らがジパング=日本に至らなかったのは幸運であったと言ってもいいのでしょう。

こうして考えてみると近代にいたるまで金と人間の付き合いは決して幸せなものではなかったと言えます。奴隷による気の遠くなるような労働により集められた黄金、それは権力を現す具体的なものとして、人間の欲の大いなる対象となり、それに引き寄せられるように強者による征服収奪が行われました。金を冷静に語れるこの時代に生まれた我々は幸せですね。

金は化学的に非常に安定していると言われます。まず空気中や水中においても酸化しない。つまりさびることなしに金の輝きを永遠に保つことができるということであり、太古エジプトのツタンカーメン王の仮面が、いまだに黄金の輝きを保っているのは、この安定性が最大の理由です。これがほかのメタルであれば、おそらく酸化して、遠の昔に朽ち果てていたことでしょう。この不変性と希少性により古代から時の権力者に愛され、後には貨幣=価値の基準として通用するようになったのではないでしょうか。

金は化学的に非常に安定していると言われます。まず空気中や水中においても酸化しない。つまりさびることなしに金の輝きを永遠に保つことができるということであり、太古エジプトのツタンカーメン王の仮面が、いまだに黄金の輝きを保っているのは、この安定性が最大の理由です。これがほかのメタルであれば、おそらく酸化して、遠の昔に朽ち果てていたことでしょう。この不変性と希少性により古代から時の権力者に愛され、後には貨幣=価値の基準として通用するようになったのではないでしょうか。

金と人間との付き合いは5000年とも6000年とも言われていますが、おそらくはもっとも以前のことであると思われます。具体的な形をもって現れたのは6000年前の古代エジプト王国にさかのぼります。エジプトは太陽をその神として崇め、おそらくはナイル河から発見された砂金をもとに、輝く金を太陽の象徴として宗教的な財物として利用したものと思われます。エジプト王家は代々金で作った宝飾をそのピラミッドに蓄えました。奴隷による金採取のための気の遠くなるような労働力の集約。金はまさに当時の権力の象徴と言えるでしょう。それをファラオたちは死後の世界まで持って行こうとしたわけです。その財宝は、何千年もの間にそのほとんど盗掘の憂き目にあいましたが、それを生き延びたものが現在でもまだ残っており、神秘の光を放っています。ツタンカーメン王の黄金のマスクはその中でも特に有名です。

金と人間との付き合いは5000年とも6000年とも言われていますが、おそらくはもっとも以前のことであると思われます。具体的な形をもって現れたのは6000年前の古代エジプト王国にさかのぼります。エジプトは太陽をその神として崇め、おそらくはナイル河から発見された砂金をもとに、輝く金を太陽の象徴として宗教的な財物として利用したものと思われます。エジプト王家は代々金で作った宝飾をそのピラミッドに蓄えました。奴隷による金採取のための気の遠くなるような労働力の集約。金はまさに当時の権力の象徴と言えるでしょう。それをファラオたちは死後の世界まで持って行こうとしたわけです。その財宝は、何千年もの間にそのほとんど盗掘の憂き目にあいましたが、それを生き延びたものが現在でもまだ残っており、神秘の光を放っています。ツタンカーメン王の黄金のマスクはその中でも特に有名です。